[AXELOS] Sur Kostas Axelos (1924-2010)

Publié par Imec - Institut Mémoires de l'édition contemporaine, le 28 juin 2024 540

Kostas Axelos aurait eu cent ans en juin. En confiant à l'Imec un ensemble d'archives de Kostas Axelos, Nicole Marchand-Zañartu avait écrit ce petit texte. Par la suite Réa Simon a confié à l'IMEC des lettres, des livres et des documents complétant ce fonds bientôt à la disposition de la recherche. L'ensemble complète ainsi le fonds Kostas Axelos confié à la bibliothèque de l'ENS.

Kostas Axelos, pour quelques documents déposés à l’IMEC

par Nicole Marchand-Zañartu

Kostas avait de l’attachement pour le petit catalogue bleu des éditions de Minuit dans lequel figuraient les livres de la collection qu’il avait créée en 1955, Arguments, et aussi ses livres. Et bien que la forme ne changeât guère, il rapportait toujours dès sa parution, dans son inusable cartable en cuir, la dernière livraison. Il l’offrait pour toutes sortes d’occasions écrivant quelques mots simples sur la couverture. C’était une manière discrète, qu’il accompagnait d’un geste un peu germanique, d’inciter à la lecture de ses livres et ceux de sa collection. C’était surtout résumé-là, dans ce simple objet, le projet de toute une vie, un royaume de pensée qu’il construisit, indifférent aux modes, avec une inaltérable détermination.

Un jour, feuilletant le catalogue, je m’étonnai du tragique qui habitait le visage des philosophes qui constituaient la collection Arguments et nous nous amusâmes alors à les classer par densité de drame : je me souviens que ce fut le visage labouré de tristesse d’Hegel qui arriva en tête.

Ce petit détour pour dire pourquoi ces documents qui appartiennent à la sphère privée se retrouvent aujourd’hui dans les archives. À l’adresse de jeunes chercheurs qui travailleront sur l’œuvre de Kostas Axelos, ces quelques cartes postales, billets, télégrammes, lettres, photos, ne racontent pas une histoire intime, ils montrent que derrière ce visage si grave, si austère – celui que l’on se plaît toujours à reproduire et qui est certainement le visage de Kostas, celui de la solitude et de la gravité de la pensée – se cache un autre visage. Il fut aussi un homme infiniment drôle, d’une drôlerie en quelque sorte philosophique. Enoncés sous mille variantes d’une voix très lente et dense, des sujets à l’apparence loufoques se transformaient en véritable énigme. Les îles anglo-normandes étaient-elles plus anglos que normandes ? Comment être sûr, quand on voyage au Lichtenstein, d’être toujours à l’intérieur du pays, tant il est petit ? – il n’eut d’ailleurs de cesse d’y aller voir. Sous un ciel du nord de la Belgique qui tombait sur la tête, il annonçait qu’il fallait se réjouir car, sous ces climats, notre âme ne pouvait qu’être à son aise, jamais plus grise que le ciel.

En voyage en Grèce, il avait coutume de parcourir le journal en deux minutes : « rien de rien » était le commentaire invariable, rappelant que sa grand-mère Marika tenait le journal à l’envers et qu’elle avait bien raison. Il entretenait avec la Grèce –, que la pensée, disait-il, avait « désertée » - une relation distante et ne gardait une fidélité et un attachement que pour le rituel de l’été qui devait comporter sur fond d’île « une crique, un petit hôtel et du psaraki ». Grand nageur, armé de palmes et d’un masque, il pouvait surtout « arrêter de penser », quitter ce grand maelström dans lequel il habitait littéralement. Son seul pays était la pensée.

La Résistance avait, dans ce que l’on appelle « le quotidien des êtres », laissé des marques. De la nourriture dont seul l’intéressait vraiment le bien-nommé « plat de résistance », à la façon de se vêtir, tout semblait converger vers l’essentiel. Le vêtement devait être ample et donnait lieu, lors de l’achat, à des contorsions inattendues comme si on était en manœuvre de guerre, les chaussures, impérativement silencieuses, permettaient d’entendre venir l’ennemi. Aussi, toujours à cause de l’ennemi, ne s’asseyait-il jamais dos à une porte. De la résistance, il avait surtout gardé le courage physique et politique. Invité à Cuba en 1968, il réclama sans relâche de voir les étudiants et devant le refus des organisateurs bouda le Congrès. Il refusa, le moment venu, de voter les motions finales qu’il trouvait par trop élémentaires : devant un parterre de quelques centaines de congressistes il me fit porter un billet qui soustrayait sa voix à une belle unanimité. Nous nous retrouvâmes presque seuls, pour la suite du séjour, à l’exception d’un poète allemand* et d’un psychiatre anglais* avec qui nous maintenions un dialogue, boudés par les congressistes qui se croyaient pour la plupart inconditionnellement redevables de l’invitation.

Ce n’était pas un homme qui se laissait surprendre. Il cachait derrière ses grosses lunettes d’écaille une vue télescopique. Sa saisie à lui était toujours conceptuelle, comme s’il lui fallait aller chercher au cœur des choses et des êtres un élixir de sens pour ordonner le monde du sensible et de l’intelligible. Le sensible parfois tellement ramassé que dans le règne végétal toutes les fleurs finissaient par s’appeler des roses.

Il ne posséda jamais rien, qu’un bureau et une bibliothèque. Résistant là aussi, voire obsolescent. Et le seul objet de la technologie qui fit jamais son entrée dans sa maison fut pour écouter de la musique, une écoute resserrée autour de Bach et de Mozart dont il citait par une sorte d’archaïque nostalgie, et sans doute pour son titre aussi, la Symphonie des jouets. Il disait peu de choses de l’enfance, sinon que des deux frères il fût le préféré de la mère – ce qui les avait, adultes, éloignés à jamais – et aimait à citer le souvenir de la gouvernante qui au moment du coucher prononçait cette maxime philosophique : « voici une journée qui ne reviendra jamais ». Il aimait aussi une autre histoire, celle de la visite clandestine à ses parents pendant la résistance, quand il cacha deux grenades dans une armoire de la maison. Et les oublia. Quand le père médecin voulut se débarrasser des grenades, il fit appel à un policier de sa connaissance et habitué à ce que ceux de ses patients venant de la campagne lui portent des biens en nature, il dit élégamment, ouvrant le tiroir d’une commode: « voici ce qu’a laissé un de mes patients ».

Il avait la nostalgie d’une certaine camaraderie, rencontrée très tôt dans l’univers politique qui fut le sien, et qu’il éprouva avec intensité au moment de la revue Arguments et de Praxis où se retrouvaient des penseurs tous habités par l’expérience politique et le souci du monde. Il détestait toute possession, toute chapelle et avait du mépris pour ceux qui, après la mort, s’arrachent la dépouille des philosophes et la travestissent, ce dont il fut témoin.

Il était joueur, provocateur, séducteur, aimait les femmes et tout ce qui pouvait un peu, beaucoup, secouer la vie, comme si celle-ci ne valait la peine que volcanique. Peut-être une caractéristique des très tôt lancés dans le combat qui apprennent vite la fragilité de la vie et sa solidité. Il ne mesurait pas toujours la résistance de l’autre, mais il osait aussi les vérités existentielles et disait – et c’était vrai – savoir aussi consoler.

Quand Kostas fêta ses quatre-vingt-cinq ans à la campagne, ce qui l’amusa le plus fut d’être le loup. Il avait d’ailleurs avec les enfants une immédiateté surprenante. Quand une petite fille demanda à Kostas de courir plus vite, on comprit que le crépuscule était venu pour ce loup des villes, indomptable et incorruptible.

Nicole Marchand-Zañartu

*Le poète et écrivain Magnus Enzensberger et le psychiatre David Cooper

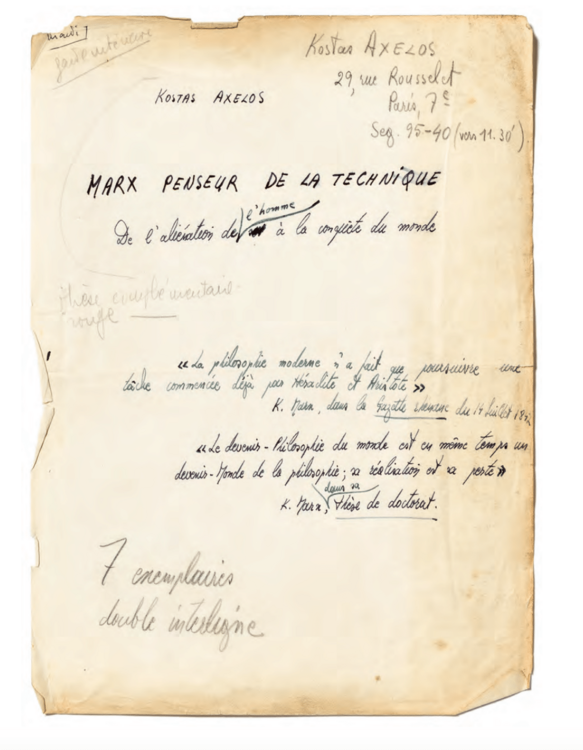

Image Kostas Axelos. Manuscrit de sa thèse, « Marx penseur de la technique », s. d. (Paris, Minuit, 1961). Archives Kostas Axelos/Imec.